小米 YU7 今日起开启交付,全国 58 城用户将喜提新车

小米汽车官微昨日发文宣布,小米 YU7 明天将正式开启全国交付,覆盖全国 58 个城市(官微暂未公布具体城市名单)。

6 日上午 10:00 至 7 日晚上 24:00,小米 YU7 还将开启限时改配。锁单用户 (非准现车) 都可参与改配,如改配成功,将重新安排生产并重新计算预计交付时间。此次改配仅限 YU7 标准版 / Pro / Max 之间进行版本修改,或对 YU7 订单配置进行修改。(来源:IT 之家)

降价奏效,苹果 iPhone 二季度在国内销量实现两年来首次增长

近日,研究机构 Counterpoint Research 的一份报告显示,预计 2025 年第二季度中国智能手机销量同比略有上升,华为和苹果引领增长。

得益于 iPhone 16 系列促销活动,尤其是 iPhone 16 Pro 和 iPhone 16 Pro Max,苹果 5 月份实现销量增长。

也正是靠着降价这一步棋,今年第二季度,苹果 iPhone 在中国的销量实现两年来首次增长,不过反观竞争对手华为(增速 12%),增速仍要远超他们的 8%。(来源:快科技)

英伟达 GeForce 宣布参展 BW2025,RTX 5080/5070 公版显卡限量发售

英伟达昨日发布公告,宣布 7 月 11 日-7 月 13 日「GeForce 神秘登陆 Bilibili World 2025」。

英伟达表示,届时将开放 RTX5080/5070 公版显卡售卖。自 7 月 5 日起,用户可登录 B 站 App 在线预约(打开 bilibili 右下角「我的」,点击推荐服务「BW 乐园」,按页面指示完成预约)。

除此之外,英伟达还将举行多场游戏试玩会,包括暂未发售的《明末:渊虚之羽》(7 月 13 日),届时将有超过 30 名 UP 主陆续空降展台,与玩家展开现场直播、合影互动、水友赛等活动。(来源:IT 之家)

Meta 继续为 AI 业务「招兵买马」,计划收购声音克隆企业 PlayAI 部分资产

彭博社六月末报道称,Meta 正与 AI 声音克隆企业 PlayAI 展开深入谈判,计划收购这家小型初创公司的技术和部分员工。不过根据知情人士的消息,这笔交易尚未最终确定,仍可能发生变化。

PlayAI 技术和人员资产的加入将进一步丰富 Meta 在 AI 领域的储备,尤其是在 AI 助手和智能眼镜等软硬件的语音功能方面,提升与 OpenAI、谷歌在这一方面的竞争力。

与 PlayAI 的谈判是 Meta 的 AI「买买买、挖挖挖」行动的最新篇章之一:就在上个月该企业以 143 亿美元(现汇率约合 1024.91 亿元人民币)收获 Scale AI 近半数股权同时带走其创始人收获 S;近来又有消息传出 Meta 斥巨资从 OpenAI 挖角多位研究人员。(来源:IT 之家)

美团即时零售日订单已突破 1.2 亿,餐饮订单占比过亿

据美团内网公布信息显示,截至昨日 22 时 54 分,美团即时零售当日订单已经突破了 1.2 亿单,其中,餐饮订单已超过 1 亿单。

值得注意的是,就在当晚 20 时 45 分,美团内网曾显示即时零售日订单突破了 1 亿。这也意味着,在 2 个小时的时间内,美团已产生了超过 2000 万笔订单。考虑到周末夜宵时段仍然是外卖高峰期,这一数据目前仍在增长中。

7 月 5 日是暑期消费旺季正式开启后的第一个周末,也是外卖消费的传统促销季。公开报道显示,去年夏天美团的订单峰值超过了 9000 万单。(来源:雷锋网)

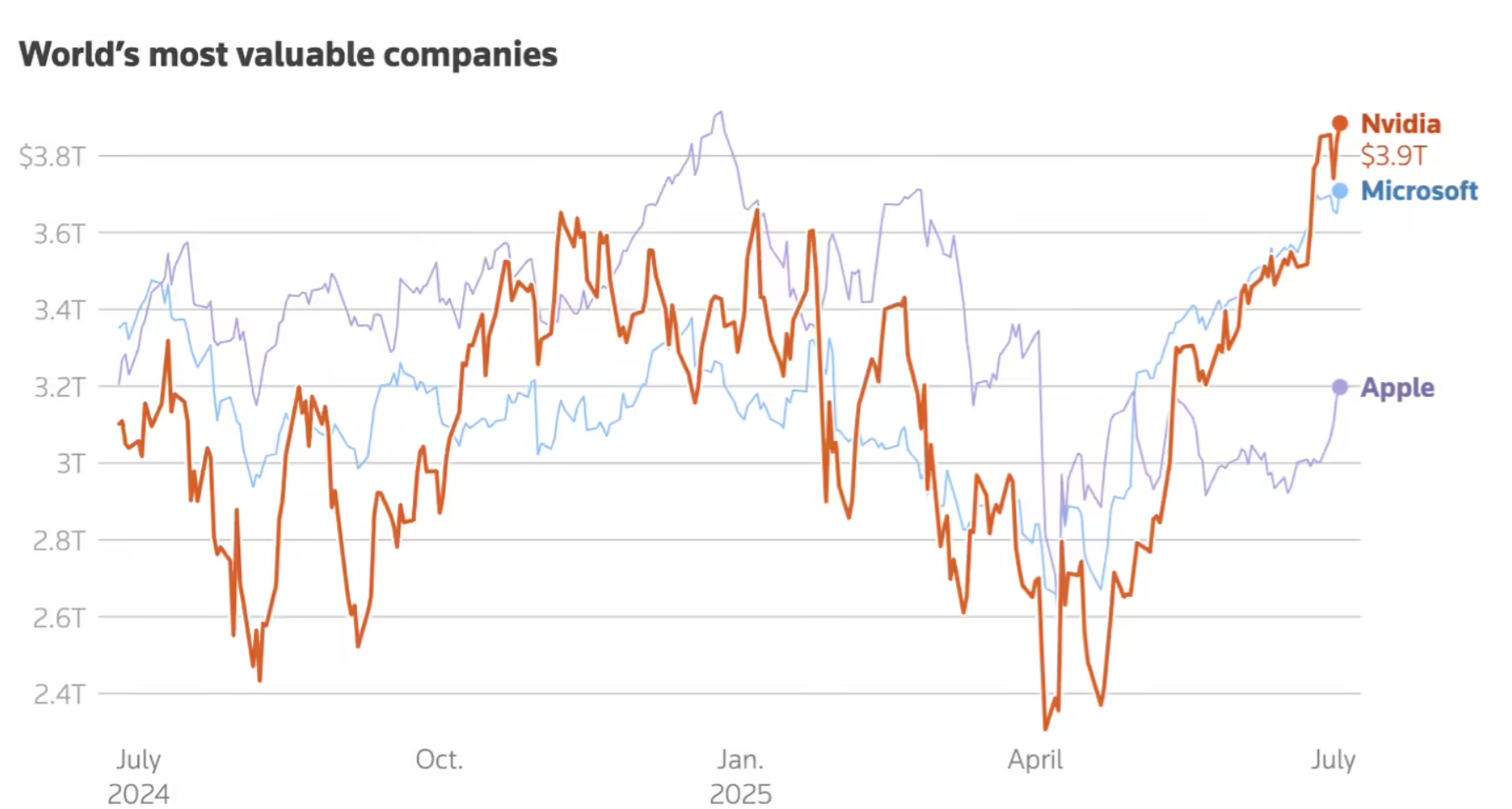

英特尔前 CEO 帕特·基辛格承认他低估了 AI 的影响

今日,日经亚洲的一篇报道称,英特尔前首席执行官帕特·基辛格承认,在他任职期间,公司在人工智能方面的做法乏善可陈。

他说,「我和英特尔的几乎所有人都低估了人工智能的影响。纵观今天的人工智能芯片,不难发现芯片在人工智能计算方面的性能不断提升,但这些芯片的功率效率却三代都没有改变。」

英特尔对人工智能的犹豫在基辛格最初认为「推理」就是一切的时候就更加明显了,当时 NVIDIA 和其他公司正忙于模型训练。当时英特尔的前首席执行官声称,公司已准备好抓住推理需求的机遇,甚至将 CUDA 称为「护城河」。尽管如此,我们从未在人工智能领域看到英特尔有任何产品能够与 NVIDIA 竞争,除了他们的 Xeon 服务器 CPU 这种统治市场数十年的产品。(来源:cnBeta)

3C 认证充电宝销量猛增,部分商家库存告急

7 月 5 日消息,据央视财经报道,近期,「充电宝召回」事件引发广泛关注,3C 认证已成为消费者衡量充电宝品质的关键指标,国内部分机场也加强了对充电宝 3C 标识的查验力度。

记者探访发现,线下市场和电商平台带有 3C 标识的充电宝产品销量都出现增长。记者在几大电商平台发现,在售的充电宝产品均已带有 3C 认证标识,无 3C 认证的充电宝已经被禁止上架销售,部分商家库存告急。(来源:IT 之家)

谷歌 DeepMind、普林斯顿大学推出新 AI 模型,可精准预测人类行为

7 月 5 日消息,据外媒 iXBT 4 日报道,德国 Helmholtz AI 研究计划、谷歌 DeepMind、普林斯顿大学等机构的研究团队近日联合发布了一项重要成果:一款名为 Centaur 的通用型 AI 模型,首次实现了在大规模认知任务中预测人类行为的能力。

Centaur 基于 700 亿参数的 Llama 3.1 语言模型,并通过名为 Psych-101 的数据集进行了专门训练。该数据集汇集了来自 6 万名参与者、覆盖 160 个实验的超过 1000 万个决策,涵盖了感知、记忆、逻辑推理、道德判断及不确定性决策等领域。凭借这一训练方式,Centaur 能够在未接触过的新情境下做出精准预测。

目前,Psych-101 数据集和 Centaur 模型已全部开放,未来还计划拓展应用至儿童心理学、精神病学等更多领域。(来源:IT 之家)

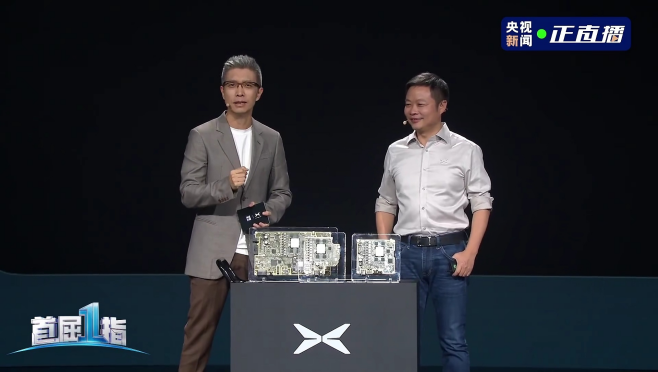

领克 900 2.0T 探索版汽车启运:2.0T 发动机、全球首搭 NVIDIA Thor 芯片

领克汽车官方公众号昨日发文宣布,领克 900 2.0T 探索版汽车正式启运,将陆续抵店。

据介绍,领克 900 2.0T 探索版汽车搭载 2.0T 发动机(VEP4)+ 3DHT Pro(P1+P2)+ P4*2「1+3」动力构型,支持 4.3s 零百加速,综合续航 1443km。

该车采用 GVMC 域控制底盘配合矢量机动技术,实现 ±10° 后轮转向,转弯半径小于 5 米,支持蟹行模式,可避开周边障碍。

该车还支持寰宇一体卫星通信,可一键直连天通卫星,支持 24H 无盲区守护、紧急情况时自主发起卫星救援、5~10 米定位精度、360° 无死角安全支持、中国全域覆盖等特点。(来源:IT 之家)

Photonmatrix 便携式激光驱蚊器海外众筹:每秒可消灭 30 只蚊子,黑暗中也能工作

科技媒体 Tom’s Hardware 7 月 4 日发布博文,报道称在 Photonmatrix 便携式激光驱蚊设备正在 IndieGogo 平台众筹,起售价为 498 美元(现汇率约合 3569 元人民币),每秒最多可以消灭 30 只蚊子,且在黑暗中也能工作。

Photonmatrix 的一大特点是能够在黑暗中工作,有效范围可达 6 米(19.7 英尺),并且可以使用充电宝供电,最长可持续 16 小时。

这款设备分为基础版和专业版,基础版的有效范围是 3 米(9.8 英尺),售价为 498 美元而专业版则翻倍至 6 米(19.7 英尺),专业版的价格也因此高出 200 美元,达到 698 美元,不过早鸟价可以便宜 40 美元。

众筹目标是 2 万美元(现汇率约合 14.3 万元人民币),目前已超过这一目标的 1300%。尽管资金水平充足,但这款产品目前仍处于原型开发阶段,距离商业生产还有不少挑战。(来源:IT 之家)

温网使用 AI 判罚引选手不满,组委会回应「系统比人工更可靠」

据英国《卫报》4 日报道,温布尔登组委会为使用 AI 司线系统辩护,回应英国一哥杰克・德雷珀对其「并不百分百准确」的质疑。

德雷珀在第二轮不敌 36 岁的前温网亚军马林・西里奇后表示,人工司线被取消令人惋惜。当地时间周四的比赛中,现年 23 岁的德雷珀对采用 AI 技术的鹰眼系统表现出不满。在第四盘的一次争议判罚中,对手发球被判界内,他当场摊手质疑。

德雷珀在赛后表示:「老实说,我不认为这项技术真的完全准确。今天有几个球,系统显示在场地上留下了印记,但从粉末痕迹来看根本不可能。我想它终究不是完美的,这种偏差可能只有几毫米。」

赛事总监杰米・贝克表示:「现在 ATP 巡回赛强制采用实时判线技术,其他两项大满贯也已用上四五年了。」其认为,这也意味着相关技术越来越成熟,认证流程也更加专业。「从准确性到稳定性,如今整套系统的表现可以说达到了网球历史上的最佳水平。」(来源:IT 之家)