一个有意思的问题,鸟类为什么会出现喙。

今天的鸟类种类庞杂,但无一例外都长着喙,喙其实就是在颌骨和下颌骨上包裹的角质层。

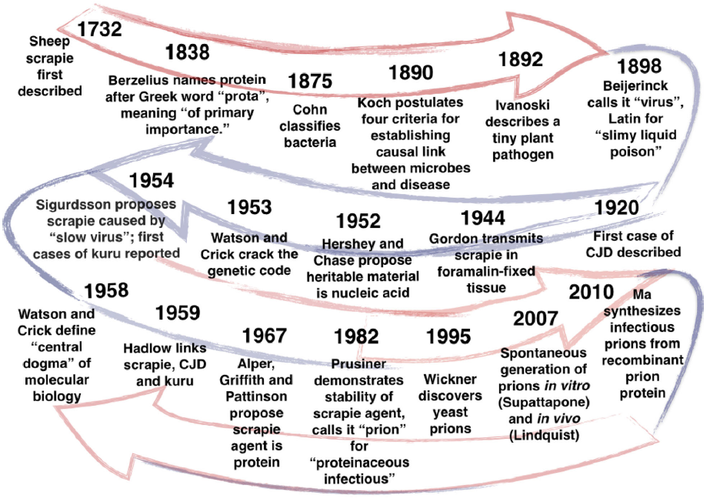

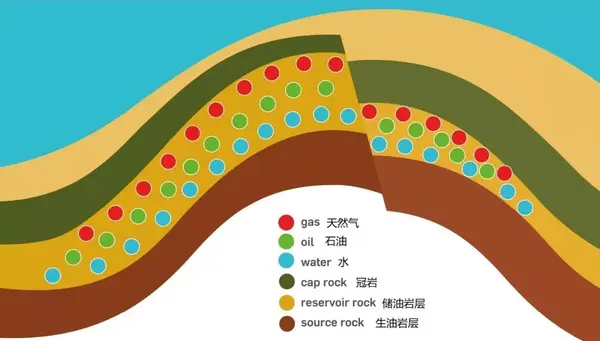

从地球生物演化的历史上看,鸟类并不是唯一具有角质喙嘴的类群,部分恐龙、几乎全部翼龙、比恐龙还要早的某些合弓纲生物都曾经演化出的喙嘴结构,说明这个结构还是很有用处的。

与其他动物的嘴相比,喙嘴结构显然更坚固、不容易受损、消耗小、而且能够适应多样的取食方式。当然这只是喙嘴的部分优势吧,也可能是生命演化史上多次出现的原因吧。

一些古生物学家将喙的出现与牙齿的消失看成一个事件,就像是一个此消彼长的过程,这个变化为的是飞行。最近古生物学家的研究指出,鸟类牙齿的消失发生在胚胎发育过程中,为的是缩短孵化时间,提高成功出生的比率。所以牙齿的消失是为了飞行这个观点受到了很大的挑战。

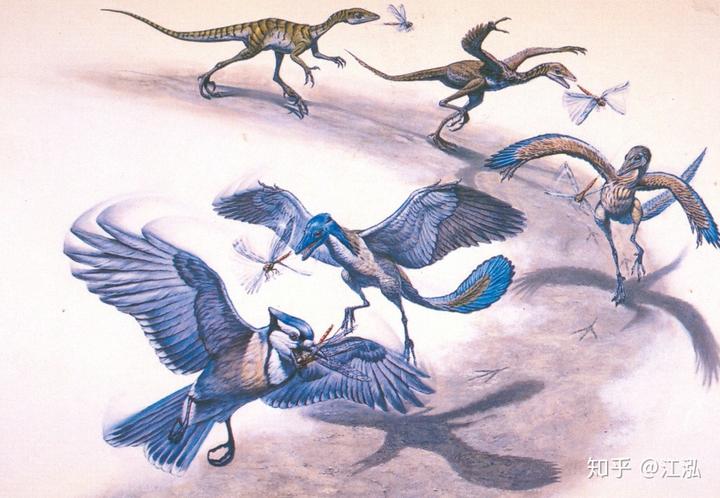

鸟类喙嘴结构的出现早于牙齿的消失,从目前发现的化石看,早在白垩纪早期的古鸟类就已经拥有角质喙了,而同时代甚至更早时代的恐龙依然是嘴巴,后期出现的长有角质喙嘴的恐龙们则又与鸟类喙嘴结构没有直接的演化关系。

尽管演化是无目的性的、随机的,但是角质喙嘴在鸟类身上的普遍存在肯定有其原因,这或许与鸟类出现早期所处的生态位有关,体型娇小的它们主要以昆虫、种子、鱼类等为食,不需要能够撕咬、咀嚼的嘴巴,因此角质喙就成了最好的选择,这个结构在之后的演化中就成了鸟类的标配。(这一段是个人猜想)

鸟类已经出现超过 1.2 亿年前了,在这漫长的时间内,其演化过程是纷繁复杂的,我们根据有限的化石只能瞥见其中的点滴,对于这个家族的演化发育过程还有太多未知等待我们去探索和解释。

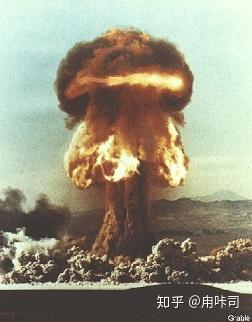

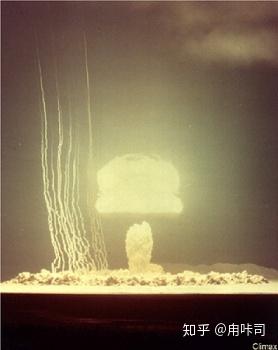

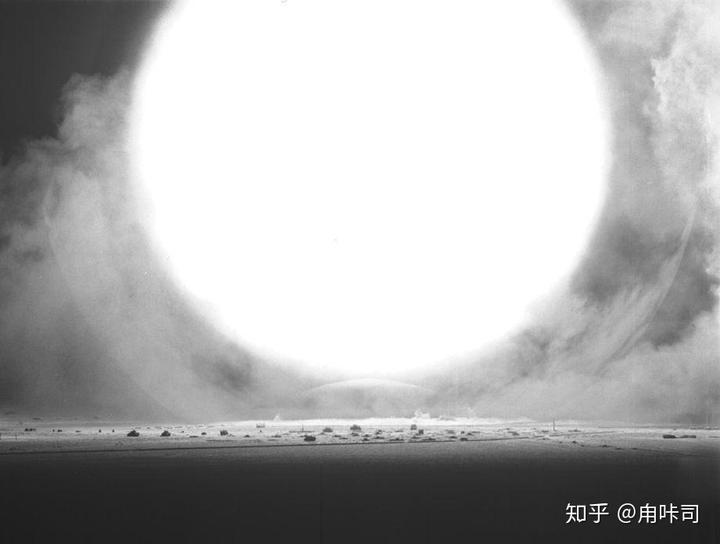

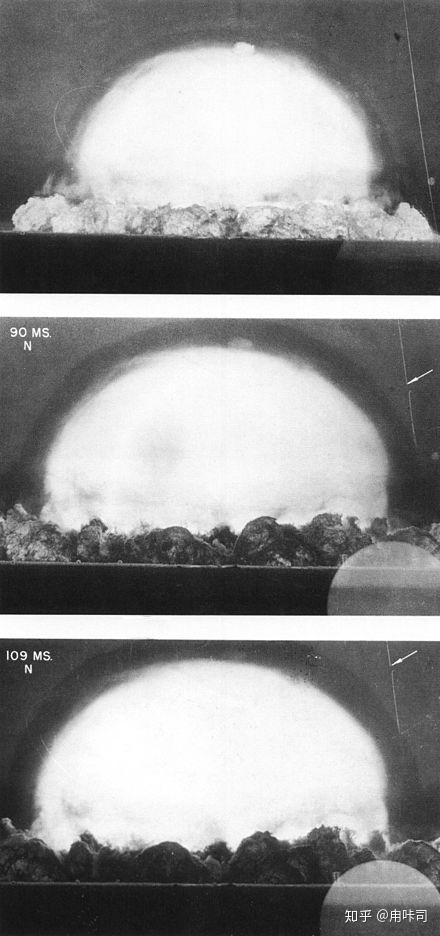

图片来自网络,侵删