只要去医院吊水的人,心里总是有些紧张,最怕的就是水吊完了忘记叫护士,空气被输入到体内。

还有在护士吊水的时候,患者也会特别注意到输液管里有小气泡,怎么办呢?

会不会把空气输到身体里?针头回血又该怎么办呢?

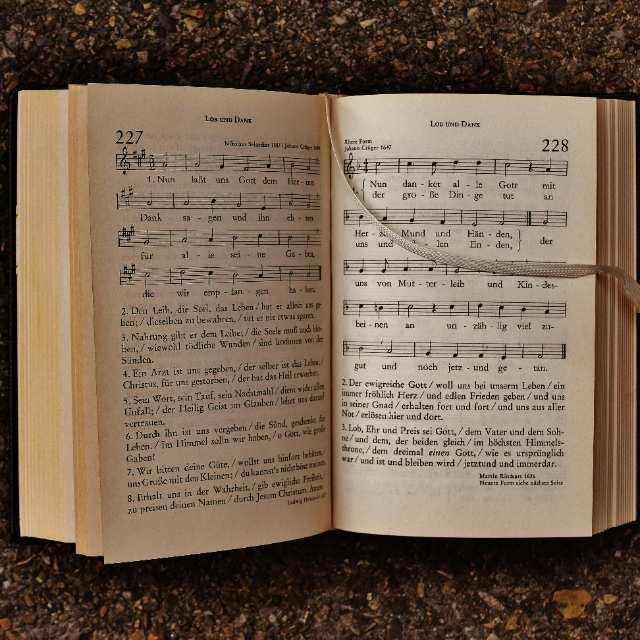

输液管上的气泡?

一般认为≤0.02ml/kg 的空气进入体内,是不会有任何感觉的。超过 2ml/kg 的空气进入体内,就有肺栓塞、脑栓塞或猝死的风险。

让我们来计算一下:

以一个 50kg的成年人的体重来计算, 至少也需要100ml 的空气且必须在 1 分钟之内打完才会致命。

所以输液器的管壁有时粘附有少量的空气泡,即使进入血管也会被肺吸收,不必惊慌。

吊完水,空气会不会输入体内?

静脉输液的原理,是通过液体重量产生的正压和大气压将液体输入人体周围静脉。人体周围静脉压力高于大气压,只要输液瓶放的低一点,液体都输不进去了,更别说空气。

只要不加压输液(比如用手挤),是不会发生空气栓塞的,也没有必要因为害怕空气进入身体而提前拔针。

出现回血怎么办?

其实输完液体之后,针头没有及时拔出,“回血”才是问题。

那么血会一直回下去,最后失血过多么?

正如前文所说,静脉血回到输液管中以后,输液管中的血液就变成了之前的药液,当大气压力加上输液管中血液的压力和静脉血管中的血液压力一样的时候,这个时候回血就会停止了。

因此,输液结束后,不及时拔针,确实会有回血,但只有那么一点点而已。

会不会形成血栓?

血块确实有可能凝集,但是不必紧张。因为,人体有凝血系统和纤溶系统。比如人体受伤出血的时候,凝血因子和血小板就会在伤口聚集,形成血栓,止住出血。伤口愈合后,人体的纤溶系统就会把血液凝固过程中形成的纤维蛋白分解液化。

所以,这么小的血栓,即使推进血管,也会很快被溶解。

留置针为什么能留置?

留置针的使用能减少因反复静脉穿刺而造成的痛苦及对打针的恐惧感,基本上只要需要不止 1 次输液,留置针就已成为标配。

我国卫计委发布的《静脉治疗护理技术操作规范》中明确规定:外周静脉留置针应 72~96 小时更换一次。

输注对血管有刺激性的药物,如注射造影剂后、术中使用麻醉药物后宜进行更换;出现静脉炎等并发症时应立即拔管,更换新的部位重新置管。

留置针虽然留置时间长,但是每次使用结束之后,都会用肝素封管。

肝素是最常见的“抗凝剂”。所以留置针里的血不会凝固,也不会产生血栓。

拔针之后需按压多久?

输液完毕拔针后,护士都会给患者一个棉签按压针眼,很多人看见不出血了就把棉签扔掉。过了一段时间,就会出现一个大大的淤青。

一般建议,静脉输液拔针后至少按压 3 分钟,才能有效防止出血。最好能按压 5 分钟。对于老年和小儿患者,按压时间更需延长。

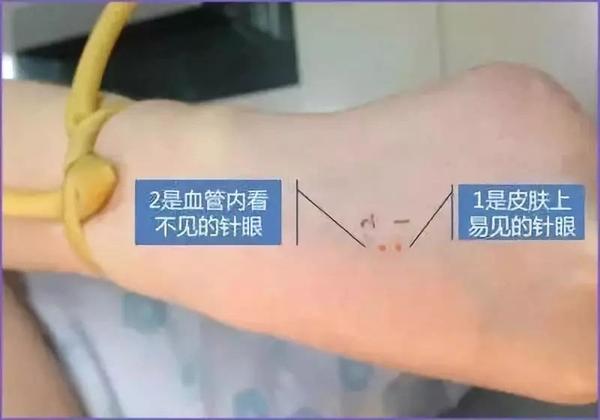

特别注意的是按压位置不仅要包含皮肤针眼,还要覆盖针眼稍微往上一点的地方。

因为打针的时候是斜向上进针的,刺破血管的位置比皮肤的穿刺点更往上一点,按压的时候可不要搞错了哦!