欧洲的“蓝脑计划”不是被“媒体圈”宣告失败了么,花了 10 亿经费,试图模拟人脑的 86 亿个神经元和 100 万亿个突触,但真的远比设想的难太多。

以下回答分两部分:首先澄清神经元的结构并不简单,其次解释科学家在模拟大脑上都做了些什么。

神经元是目前已知生物细胞种类中最复杂多变的。“所谓的神经元结构非常简单”一说,恐怕仅限初中生物课本那张图。

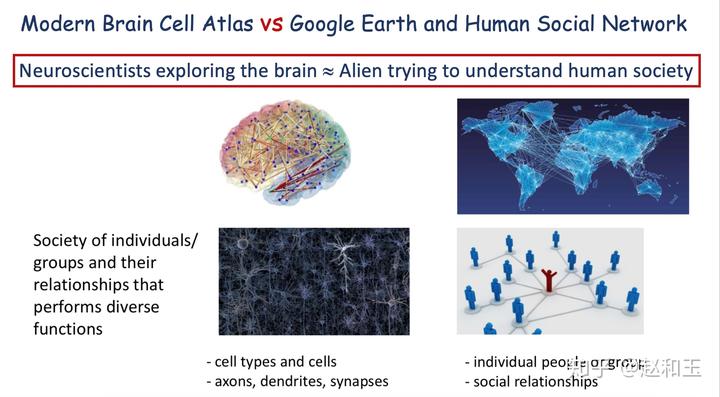

因人脑图谱研究的复杂性和已知信息的局限性,我这里以鼠脑的研究举例。领域内,科学家们常常用谷歌地图或社会关系网络图去类比脑连接图谱,因为脑图谱和它们一样,高度复杂且动态变化。

如同我们很难定义和分类一个处于社会群体中的人,处于复杂网络中的神经元也是难以被定义的。当你从不同的分子和功能维度去描述单个神经元时,都可能会给它一个不同的分类。

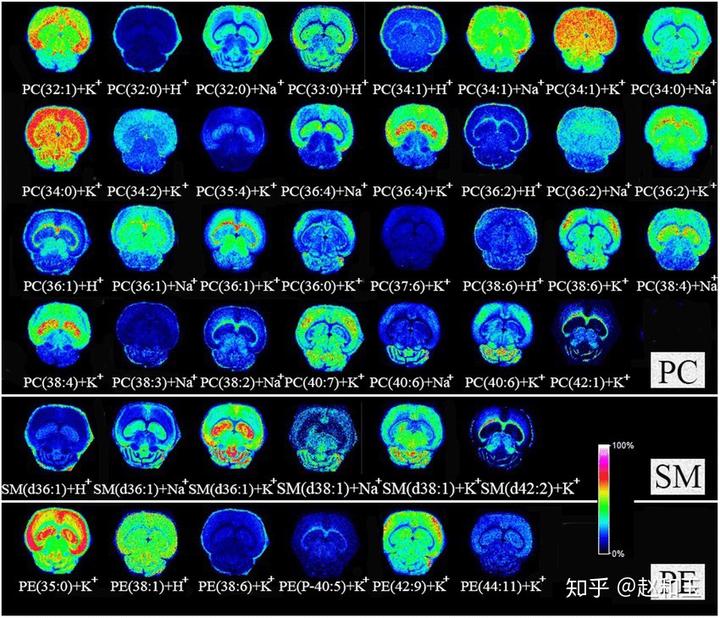

当我们去看特定分子在脑区不同位置的分布时,常常会得到完全不一样的结果。如下图我展示了脂质分子在同一鼠脑切片上的分布,而可检测和描述的分子在大脑中成千上万,当分辨率小至细胞甚至亚细胞层级时,这种差异会更加细微且显著。

从表型组或功能组的角度,也许我们可以粗略的将神经元进行分类,但如果深入至遗传学角度,分子特性甚至基因组上的各种修饰,都是不容且无法被忽略的。因为这些都将直接决定,我们该如何去观测神经元,描述神经元的不同功能。

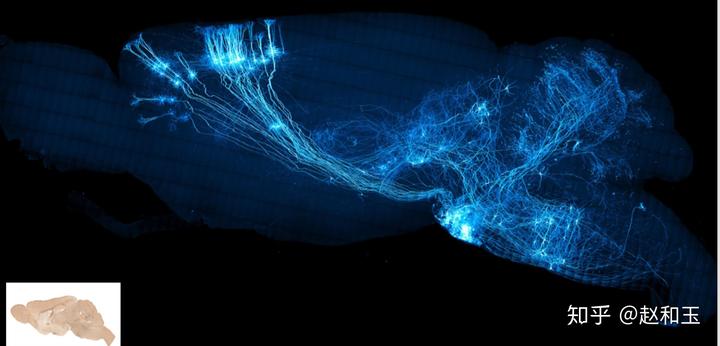

神经元维度还有另一个不容忽视的重要概念,连接组。通俗来讲,它描绘的是生物体神经系统内神经连接的映射关系,也可以称为映射组。

达芬奇甚至更早的解剖学家们,曾试图从形态学和解剖学的角度理解大脑,而随着脑研究的深入,如今的科学家已可从对神经元至神经元尺度映射关系的示踪,去描绘它们之间更复杂的连接和相互作用。

神经元细微尺度描绘和定义的其他工作,我在之前的回答中也略有提及,比如单细胞基因组学、转录组学、表观遗传组学,再比如各种超分辨的光学成像手段、光遗传、电生理以及我现在所做的质谱成像。

那么为什么学界要在如何定义神经元上花如此多的时间和精力?为什么欧盟会给“蓝脑计划”批 10 亿多欧元的经费?

我想也许,如果无法准确描绘和理解神经元,在盲人摸象阶段,我们又如何对大脑进行改造,去理解和治愈神经相关的疾病呢?甚至人工神经网络算法也需要更多生物层面的借鉴才好。

蓝脑计划的工作与其说是“模拟人脑”,不如说是希望通过整合以上所提的种种技术和手段,尽可能的还原和描绘人脑。

那么关于模拟大脑,学界目前都做了什么?

脑图谱领域同样有许多数学、物理、计算机背景的科学家,他们的研究和思考角度,与传统生物背景的科学家很不一样。下文我将以举例的方式来试图回答这个问题。

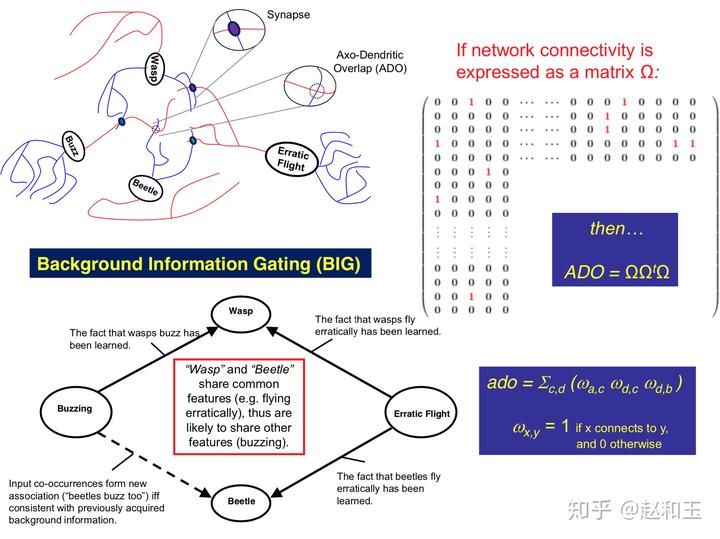

既然神经系统是复杂网络,它理应可以用连接矩阵,即网络中所有节点之间成对连接的方式进行描述。而这种简化的数学表示,对大脑神经元复杂网络的重构和模拟都是非常有帮助的。

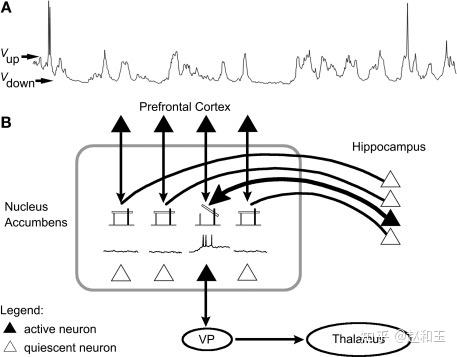

再比如将电生理得到的有关神经突触的数据抽象成一系列门控电路,来描述一组神经元向另一组神经元的信息流向机制。

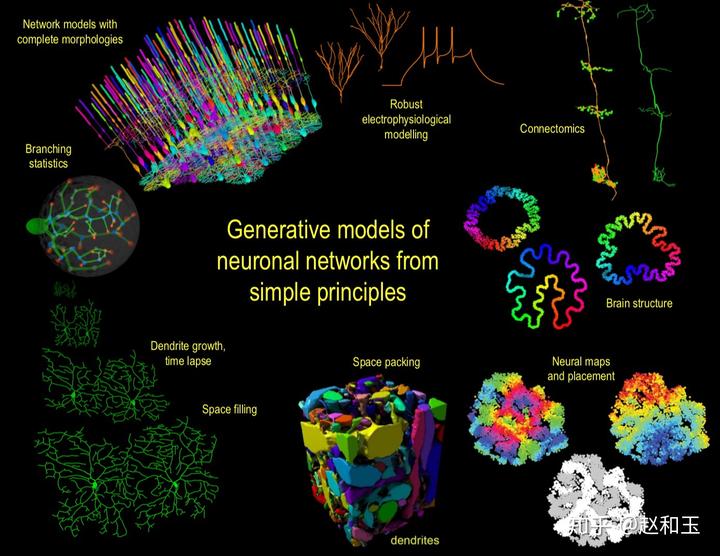

从统计学和计算图形学的角度,科学家们将神经元之间的连接用树或拓扑结构去抽象,即用生成式模型去抽象神经网络结构。

这些抽象一方面帮助科学家们从更宏观的角度理解神经系统,另一方面也帮助机器学习领域的研究者去更好的理解和定义机器人的程序。

跨神经科学和机器学习领域的研究者们做的另一项工作,是通过生物神经网络的方法,优化机器人理解世界和执行任务的能力。举个简单例子,当机器人去熟悉陌生环境时,需要对全局信息进行层层扫描,进而会产生较多的数据冗余,但在人的视觉皮层处理实际任务时,这一问题却不曾出现。

神经机器人学(Neurorobotics),用以研究大脑中从知觉到动作的闭环回路,身体和环境的相互作用。特定环境下,机器人的输出会影响其未来的感知输入。 该领域的核心,是通过对生物大脑的结构和功能进行建模,将机器人由不同细节水平的模拟神经系统控制。

在典型的神经机器人实验中,机器人会通过一组传感器感知当前环境,进而将信号传输到模拟的大脑。 大脑模型会产生引导机器人运动的信号,从而改变主体对环境的感知。

以上都还只是我对这个领域尚且粗浅的了解,当科学家们已经揭开脑科学研究的冰山一角时,相信对全脑更为广泛详实的认识也会随之到来。

参考文献:

- He, Miao, and Z. Josh Huang. “Genetic approaches to access cell types in mammalian nervous systems.” Current opinion in neurobiology 50 (2018): 109-118.

- Wang, Yun, et al. “Complete Whole-Brain Single Neuron Reconstruction Reveals Morphological Diversity in Molecularly Defined Claustral and Cortical Neuron Types.” (2019).

- Wang, Yun, et al. “Complete Whole-Brain Single Neuron Reconstruction Reveals Morphological Diversity in Molecularly Defined Claustral and Cortical Neuron Types.” (2019).

- Mohammadi, Amir Saeid, et al. “Intact lipid imaging of mouse brain samples: MALDI, nanoparticle-laser desorption ionization, and 40 keV argon cluster secondary ion mass spectrometry.” Analytical and bioanalytical chemistry 408.24 (2016): 6857-6868.

- Pevsner, Jonathan. “Leonardo da Vinci’s studies of the brain.” The Lancet 393.10179 (2019): 1465-1472.

- Gisiger, Thomas, and Mounir Boukadoum. “Mechanisms gating the flow of information in the cortex: what they might look like and what their uses may be.” Frontiers in computational neuroscience 5 (2011): 1.

- Zeng, Yi, Cheng-Lin Liu, and Tieniu Tan. “Retrospect and outlook of brain-inspired intelligence research.” (2016).

上述回答部分图片来源于 2019 年苏州冷泉港脑图谱课程科学家们提供的讲义,故没有提供准确出处。

我的其他相关回答和文章,见链接: