迄今为止,所有和脑科学相关的研究都显示,大脑功能建立在电化学、生化层面。

并非原子层面(核层面)和量子层面。

我们的神经信号传输,都是有确定需求的。

例如,当你看到一幅美丽的画,你看到的信息,通过视锥细胞、视觉受体,转化成电信号,然后一直传递到你的视觉中枢,这些信息的表达都是准确的,所以你才能明确它的构图、线条,以及颜色。

相反,当你大脑内的信号传递变得不准确之后,你可能会眼花、眩晕,甚至出现错觉,看到从未出现的画面。

又或者,当多巴胺的神经通路出现异常,你可能会发生精神分裂症,出现幻觉、妄想等认知缺陷。

除此之外,莫名其妙的偏头痛,除了 2/3 是因为动脉搏动外,还有 1/3 是十分复杂的神经机制,例如脑膜血管内的离子变化,脑干神经核功能异常等,本质上是离子通道和神经信号通路出现了异常。

另外,有大约 30%的人会遇到强光打喷嚏。从神经科学的角度来说,最可能的原因是,控制头面部感觉和运动的三叉神经与视觉神经是紧紧挨在一起的,它们之间有可能存在交叉反应。

当外界的强光突然进入视网膜时,瞳孔会快速收缩,触发视神经反射,这些神经信号可能会错误地传到三叉神经上,并让大脑大脑发出了错误的打喷嚏指令,于是便引起了“光喷嚏反射”的发生。

- 这个反射是可以遗传的,如果父母中的一方存在光喷嚏反射,那么也有 50%的可能发生在孩子的身上。

综上,无论我们大脑的信息感知、信号处理、以及对外的行为,都需要神经通路和信号的准确性。

意识是大脑的基本生理功能之一。

没有任何依据显示,意识可以超出电化学、生化机制。

明明没有任何观察,但你又非得认为,意识具有量子机制,和相信飞天意面神存在,并没有任何的区别。

这并非建立在科学上的认知,而是一种想象。

诺贝尔物理学奖获得者彭罗斯,在尝试用量子力学解释意识时,有一个前提,他认为:

已知的物理定律不足以解释意识现象。

他的逻辑推理如下:

哥德尔不完备定理:一套公理体系中,必然有无法被证明的真理。

▼

人类数学家能理解无法被证明的真理。

▼

人类意识,超出公理之外。

▼

所以这是源于大脑内波函数的坍缩,人的意识是量子力学决定的(发生于微管内)。

关键是【物理定律不足以解释意识现象】能否站得住脚,是个巨大的问题。

主流学界,对这种观点,如此评价:

一小撮相信意识的本质是量子过程的科学家。

如果你也认同,诸如【已知的物理定律不足以解释意识现象】这样的不可知论,那么很显然,你会更容易相信人的意识源于量子层面。

但如果你从实证出发,你会发现,人类从来没有在大脑具体功能上发现过任何量子力学的幽灵。

一个细胞内每秒钟就会发生千万次的生化反应,而人类神经元数目又是千亿级,如此庞大的信息量,才是人类对大脑功能和意识相关研究,显得困难的根本原因。

接下来,我们从实证层面,来看看意识是如何工作的?

但当我们意识到一个物体时,它包含的信息却是复杂的。

例如,我意识到自己的手机放在桌上,它同时包含了手机的位置、大小、颜色,如果来了短信还会包含声音、画面等等。

也就是说,我们进行意识活动时,信息是高度整合的。

在我们正常认知活动的过程中,大脑暂时加工和储存的记忆被成为工作记忆。工作记忆的信息,随着时间的推移而被整合,诺贝尔生理学奖得主杰拉尔德·埃德尔曼认为,这个过程,可以在我们大脑中产生一个稳定的世界表象[1]。

大脑功能的贝叶斯方法,则对大脑多种感觉信息整合进行了成功预测[2][3][4]。

不同的大脑回路(例如,感觉系统、动作系统、语言系统等等)如何结合起来进行感知、决策和行动,产生明显统一性相协调的意识,被称为“绑定问题(Binding problem)[5]。

例如,以下四种图形,我们的大脑能够轻松地判断它们的区别:

- 一个红色的圆圈

- 一个蓝色的正方形

- 一个蓝色的圆圈

- 一个红色的正方形

大脑意识到这四种物体的区别,便是一种视觉特征绑定。

不难发现,绑定问题是意识问题的关键,如果我们能解决绑定问题,至少就已经敲开了意识世界的大门。

那么,我们的大脑又是如何统一我们所感知的世界呢?

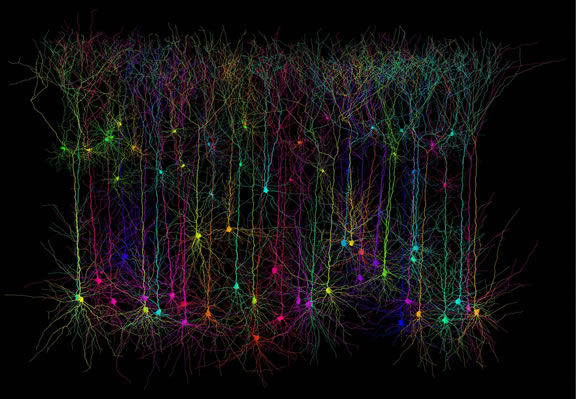

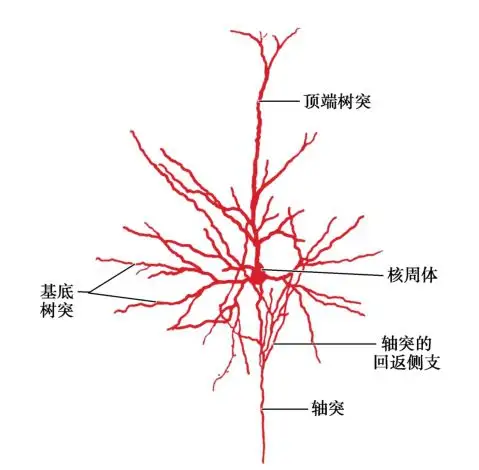

我们知道,大脑皮层通过神经网络联络在一起:

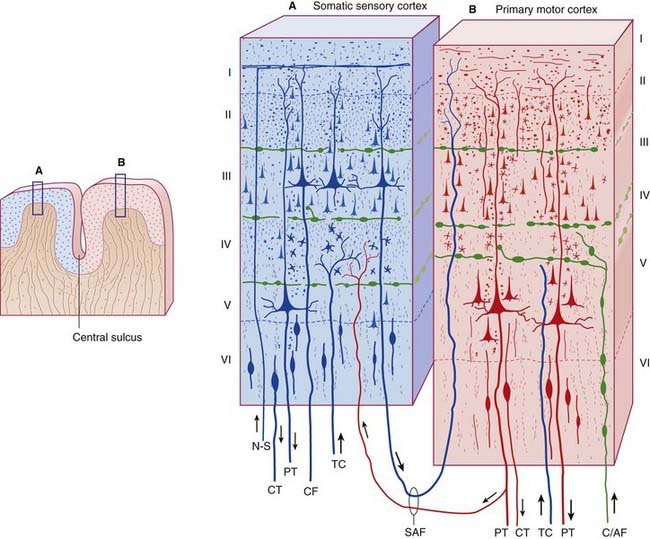

大脑皮层具有多层结构,仅仅 2~4mm 的新皮层,总共分成 6 层:

这 6 层结构中,主要存在锥体细胞、梭形细胞、颗粒细胞等三种神经元。

其中锥体细胞是大脑皮层所特有的,且是主要的投射(把信号发射到其它结构中去)神经元。

虽然锥体细胞在不同的层级有不同的分布,但都有着丰富的树突结构,联络着整个大脑皮层。

尤其是第五层的大型锥体细胞,发出的神经纤维集合成束,往往能达到基底核、丘脑、延髓、脑干网状结构、脊髓等部位。

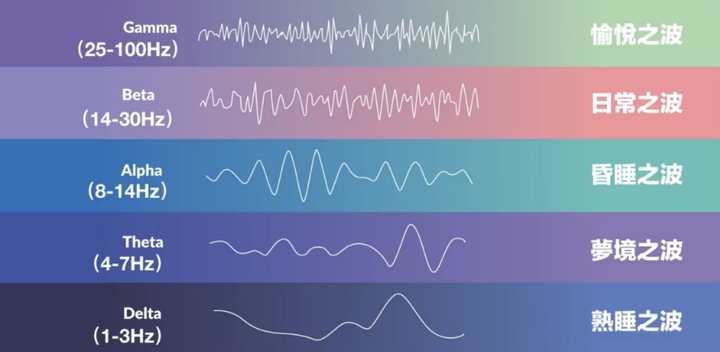

在大脑神经信号传递的过程中,神经元群体周期性的兴奋和抑制,形成特定节律的同步放电,从而产生神经振荡。

而神经振荡产生的电波便是脑电波。

其中,25Hz 以上的γ波,被证明与人的工作记忆、认知、注意力、感知、情绪相关,

而γ波,常见于丘脑皮层环路(丘脑向不同脑区投射信号,不同脑区也会向下投射信号)。

整个大脑皮层中有许多丘脑皮层环路,在有意识的感知过程中,皮层许多广泛分布的区域具有相互的同步通信模式。

在丘脑皮层环路中,不同大脑区域的γ波神经放电频率明显同步[6],警觉和专注度越高的动物,γ波也越突出[7]。当对单词进行感知时,大脑中的γ波也出现了跨皮质区域的同步振荡。

这些研究,不仅体现了意识活动的耦合性,也表明了意识活动与γ波的紧密关系[8]。

有研究者认为,这种支持远程大脑区域之间大规模同步事件的能力,可以提供连贯的感知[9][10]。

丘脑中央核团服务于唤醒和注意力,当丘脑受到一点点损伤,病人便会导致意识障碍[11],或陷入深度昏迷状态。

丘脑皮层神经环路对信息的整合处理,极可能是意识诞生的基础。

不仅哺乳动物都有这样的意识基础,就连缺乏新皮层的鸟类的意识基础,也在大脑皮层同源物中所识别[12]。

所以,丘脑皮层环路自然被认为有望解决绑定问题。

但要真正解决,依旧还需要弄清意识的真相。

有没有什么具体的实验,可以追踪意识活动的轨迹呢?

当然是有的。

最典型的就是双眼竞争。

- 双眼竞争:两个眼睛分别看不同物体时,视野会融合或互相替换[13]。

体验双眼竞争最简单的方式,是使用卷起的两个纸筒,分别用左右眼看眼前的物体(足够近,左右视野重叠),你会发现你视野中左右眼不同的画面也重叠在了一起。

看区别明显的画面,往往其中一个眼睛会更占优势。而看画面相近的,图像更容易发生融合。

例如,你左眼看键盘上的字母 N,右眼看字母 M,两个字母便会重叠起来。

如果左右眼看到的是没有冲突的两个画面,二者甚至可以比较完美的融合在一起。

当双眼视觉交替竞争时,我们的意识感知也是交替发生的。

通过对猕猴进行研究发现,当出现双眼竞争时,大脑初级视觉皮层的活动基本没有什么变化,仅仅只有极少数神经元做出了相应的改变。相反,涉及到识别活动的高级中枢下颞叶皮层上,几乎所有的神经元都对优势视觉做出了反应[14]。

此类研究表明,大脑主要感觉区域的活动不足以产生意识[15]。而且在一项实验中,即使受试者大脑初级视觉皮层对刺激有明显的电反应,他们也缺乏意识感知。

近年来关于人类大脑神经振荡的相关研究也发明,丘脑自下而上的震荡活动,往往不容易产生意识,而高级皮层自上而下的活动,往往更容易产生意识[16]。

甚至当感觉信号与大脑内部的感觉意识不一致时,自下而上的反馈可以否决初级感觉皮层的活动,从而使其对感知不可见[17]。

虽然初级感觉皮层不容易单独产生感觉意识活动,但却会直接影响感觉意识的结果。

例如,当我们主观感受到更亮的光时,大脑内脑电频率的变化仅仅发生在初级视觉皮层内[18]。

也就是说感知本身不参与意识活动,但它却能决定意识活动中的感觉质量。

这样我们便能梳理出感觉意识的大致途径:

我们身上的各类感觉神经末梢,在一瞬间就能产生无比庞杂的感觉信息,这些感觉信息会通过丘脑进行初级的筛选和整合,这样会过滤掉大量无用的信息。

丘脑整合后,再通过丘脑皮质环路投射到初级感觉皮层。初级感觉皮层整理信息之后,通过皮层联络投射到更高级中枢。

更高级中枢可以选择性地提取这些信息,并让我们对特定的信息产生意识感知。

例如,当我在专注打字时,我的注意力在屏幕上,我不会有意识地去感知我接触地面的脚掌,在这一刻我也不会意识到任何的脚底感觉。

但我提到这一句话的时候,我却主观地去感知了脚底,并意识到我脚踩在地上,并可以一一去感知我脚底的各个部位。

来自脑干、丘脑、初级感觉皮层、边缘系统的各类信息,可能仅仅只是意识加工的原材料,初级中枢到高级中枢之间的联系,是意识产生的必然途径。

通过电刺激屏状体[19]、中央外侧丘脑[20]、脑干网状结构[21],都有发现意识关停现象,或许这些脑结构恰好是感觉、知觉到意识形成的关键通道。

大多失去意识的植物人,都有脑干网状结构受损,而屏状体和中央外侧丘脑都可以通过电刺激反复开关意识,屏状体功能发现较早,中央外侧丘脑是近年来的发现。

意识开关的存在,其实也是侧面证明了意识活动是多脑区的整合。

综合以上所有的研究来看,意识活动也更像信息处理之后的一种整合的感知。

然而,这种感知却是延迟的。

早在 20 世纪 80 年代,心理学家本杰明•李贝特便做了一个著名的实验[22][23]。

他们让 5 个左撇子的大学生坐在躺椅上,并告诉他们用 1~2 秒的时间放松头部、颈部,以及前臂肌肉。但在决定做这一件事情之前,他们需要突然快速动一根手指或手腕。当他们活动手指的时候,不要有任何的预先计划或刻意关注,随机重复 40 次。

在这些大学生进行这些动作时,研究人员测量了三个变量:

1、贴在前臂的电极,记录手指动作开始的时间。

2、贴在头皮上的电极,测试动作开始时大脑的预备电位。

3、感受到行为冲动(想动手指)时,喊出屏幕中钟表的“时间”,从而测出决定时刻。

经过多达几百次实验,李贝特最终都发现,决定时刻出现在大脑预备电位之后。

平均时间间隔为 350ms。

也就是说,当我们决定做某一件事情之前的 1/3 秒,大脑就已经发起动作了。

因此,有研究者悲观地认为人类并没有自由意识。

不过在进一步的实验中,李贝特让被试大学生,在做决定之后否决行为。

虽然大脑出现了预备动作电位,但最终阻止了动作,没有检测到手上的电位。近年来的也有研究进一步表明,当大脑动作电位出现后一定时间内,可以进行否决,但距离动作时间足够近时,否决的成功率便会大大降低[24]。

这说明,无论人类有没有自由意识,但在一定时间内都有否决的自由。

40 年来,有大量的研究支持李贝特实验中意识决定延于与大脑动作的结果。延后时间短则数百毫秒,最长甚至可达 10 余秒[25][26][27]。

一项实验中,经颅磁刺激改变受试者的左右手使用习惯后,受试者依旧认为自己的选择经过了自由意识的决定[28]。在某些实验设计下,当出现无意识判断或冲动行为,受试者也会认为是自己的决策行为[29]。

直接对高级皮层进行刺激,受试者则可能出现错误的意识判断。例如,他们可能认为自己做出了某种动作,但实际并非发生[30]。

这似乎更加肯定了人类没有自由意识。

然而,最近 10 多年一些研究者却有了进一步的发现,有研究者否定了人类没有自由意志的看法。

2009 年,有人把李贝特的经典实验,修改为播放一段音频,然后让志愿者决定是否敲击一个键。研究发现,不管志愿者是否真的选择了敲击,两种情况下都有相同的大脑预备电位。

这表明,大脑预备电位并不表明已经做出了决定。

当然志愿者即刻决定是用左手还是右手按键时,大脑的早期动作电位同样没有什么区别,这说明大脑早期产生的动作电位,可能是注意到信号或者对信息的预处理。

近年来,越来越多更精确的方法,证明意识决定不是瞬间出现的,而是逐步建立起来的。因此有研究者认为,决策结果的早期神经标记不是无意识的,而是简单地反映了有意识的目标评估阶段,这些阶段还不是最终的,在达成最终意识活动之前,这个决策可以终止或改变[31]。

总之,一个动作可能在我们的“意识”意识到它之前就已经开始了,并不意味着我们的意识不能批准、修改或者取消这个动作。

结合丘脑皮质环路,初级皮层到高级皮层投射,我们不难得到这样的推测:

大脑整合信息本身就是先到初级皮层,然后再到更高级的皮层。初级皮层随时随地都在获得信息,以供高级皮层使用。高级皮层在做决定之前,总是先要调控初级皮层的信息。在获得信息之后,有决定去做或者不去做的权利。

而当初级皮层先对我们的躯体进行控制,信息反馈到高级皮层后,也可能被当做成我们的主观决定。

这样,大脑依旧是具有一定程度自由意识的。

当然“自由意识”概念的定义本身也是充满争议的,在对“自由意识”具有更严格定义的人眼中,人依旧是没有自由意识的。

无论意识是否自由,李贝特实验都证明了意识是大脑进行信息整合时产生的一种感知。

既然大脑是整合的,那么大脑最基本的意识单元是什么?

我们知道,单个感觉神经元的活动是十分嘈杂(具有很高的神经元噪声),无法在大脑内重建感觉场景。

为了解释大脑内的神经回路,早在 1949 年,著名神经科学家唐纳德·赫布提出的赫布理论(突触可塑性的基本原理)中,便有了神经元集群的概念。

相关实验也表明,当猴子进行伸手和抓握运动时,神经元集群同时编码手臂位置、速度和手的抓握力,注意和记忆的位置都可以被解码的。[32]

到了 20 世纪末,有神经科学家通过神经元群体解释了运动皮层的编码方向。

在神经元集群的概念下,其实大脑神经通路和稻草编制的长绳很相似,你追溯单根稻草的轨迹是很难得到整根绳子信息的,所有稻草信息的集合才是整根绳子。单根稻草的不确定信息在集合成整根绳子的时候,被平均掉了,最终得到的是整根绳子的信息。

神经元集群的基本单位是皮质柱(Cortical Column)[33]。

通过在皮质表面垂直插入探针连续穿透,发现的几乎相同的感受野(receptive field,一个神经元所反应的刺激区域),因为把整个区域的神经元集群称为皮质柱。

皮质柱内的神经元编码具有相似特征,这支持了大脑皮层的模块化。

虽然皮质柱假说依旧是当前解释皮层信息处理的最广泛假说之一[34],然而遗憾的是,模块化的功能结构和遗传机制,依旧没有相关研究结果所支持[35]。

目前解释意识框架的有高阶理论(HOTs) 、全局工作空间理论(GWT)、信息整合理论(IIT)、再入和预测处理理论。

信息整合理论支持者众多,我也更倾向于该理论,但依旧有少量科学家不能接受。

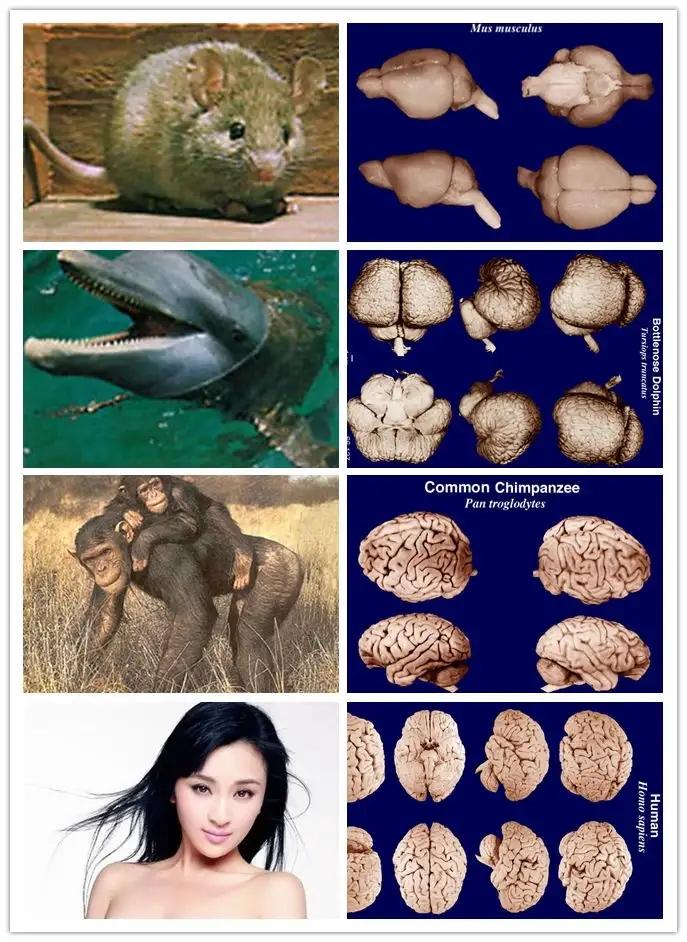

从进化的角度来说,意识,不会突然出现:

从老鼠到人类,新皮层不断发展和复杂的过程中。

很有可能早就存在了意识。

我们假设老鼠的分数是 1 分,人类是 100 分,那么不能通过镜子测试的猕猴,他的意识可能是 59 分,而不是零分。

从老鼠到人类,意识从 1 到 100 的过程,其实是有迹可循的。

只不过从 0 到 1,什么时候发生,怎么发生,可能我们依旧还需要漫长的时间去了解。

那个时候,也是我们真正破解意识基本框架的时候。

至于多巴胺、催产素等神经递质 / 激素,它们本质上充当做神经网络中的信使或者开关。

简单的情绪可能只需要一个神经通路来达成,复杂的情绪可能会激活大量神经通路。

很多人误认为多巴胺是快乐物质,但实际决定快乐的是整个享乐中心(假说),由多种神经递质所共同决定。

健康的大脑中,神经递质处于动态平衡,有涨有落。有的抑制神经元,有的兴奋神经元,有的在不同情况下兴奋或抑制神经元。本质上,它们并不决定神经网络的结构和功能,而是能够促进或者抑制具体功能的实现。

对于健康的大脑来说,神经递质的分泌和你的行为息息相关。

随便举例四种情况:

- 你有点饿,吃了个普通的面包。

- 你非常饿,被陌生网友请吃了一次大餐。

- 你有点饿,吃着 3 年没见的妈妈做的面包。

- 你非常饿,啃馒头的时候,想到了爸爸生病。

这四种情况下,情绪有一定的共同点,但细节上又截然不同。

并不是你大脑内的神经递质,决定了你的喜怒哀乐,而是神经递质总是和你的神经网络配套,它们兴奋或抑制相关的神经元,达成相关的神经通路,共同实现了出的喜怒哀乐。

不仅仅是意识,任何行为都会影响神经递质的分泌,因为神经递质和神经活动本身就是一体的。